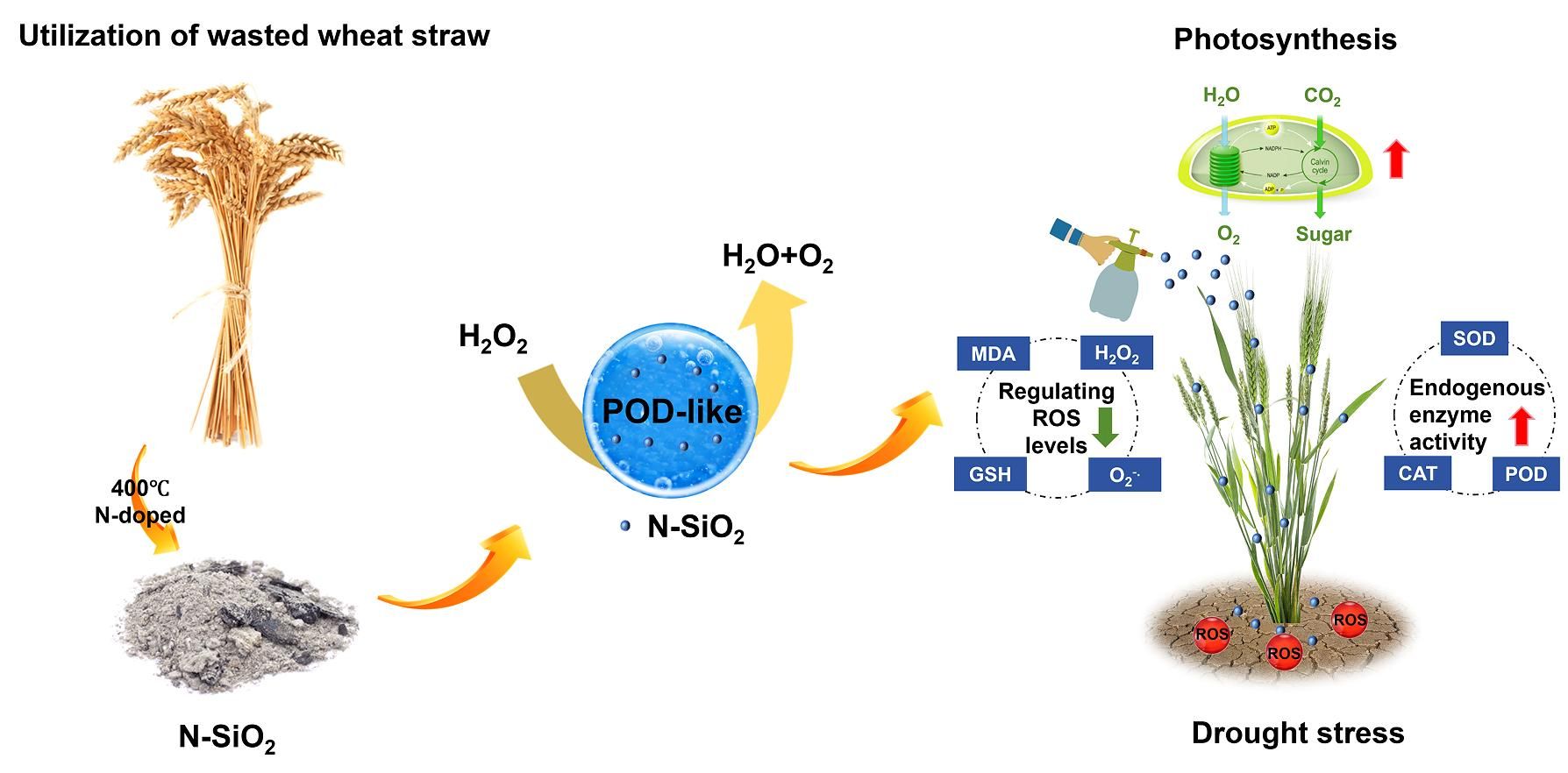

近日,四川农业大学理学院“功能纳米农业应用创新”学科培育团队在农业纳米生物技术研究方面取得重要进展。团队成功以废弃小麦秸秆为原料,“变废为宝”,通过绿色合成方法制备出新型氮掺杂二氧化硅(N-SiO2)纳米酶材料,显著提升了小麦在干旱胁迫下的抗逆能力,在ACS Materials Letters(中科院材料科学2区,IF =8.7)上发表了题为“The Alleviating Effect of Straw-Derived Nitrogen-Doped SiO2 Nanozymes for Wheat Growth under Drought Stress”(秸秆衍生N-SiO2纳米酶对干旱胁迫下小麦生长的缓解作用)的研究论文,这项研究为发展可持续农业、保障粮食安全提供了新的策略。

随着全球气候变化加剧,干旱频发已成为制约小麦生产的重要因素,严重威胁粮食安全。研究团队创新性地将植物纳米生物技术引入传统农业领域,构建了“纳米材料—作物—环境胁迫”三方协同的外源调控体系。实验表明,经5.0 mg/L N-SiO₂纳米酶处理后,干旱胁迫下小麦的根长、地上部鲜重和干重分别显著增加,有效缓解了生长抑制。同时,小麦叶片中叶绿素a和叶绿素b含量也大幅提升,表明其光合作用能力在干旱条件下得到增强。该材料还显著降低了植物体内丙二醛(MDA)和过氧化氢(H₂O₂)等氧化损伤指标的含量,减轻了活性氧对细胞的毒害。进一步研究发现,N-SiO₂纳米酶可有效激活小麦体内的过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)等抗氧化酶系统,从而增强植株的整体耐旱性。

该研究通过高温煅烧等工艺将废弃麦秆转化为具有高附加值的纳米酶材料,不仅实现了农业废弃物的资源化利用,也避免了传统金属纳米材料可能带来的环境风险,体现出良好的循环经济潜力和生态友好特性。此类基于农业废弃物、环境友好的纳米生物技术,正展现出其在保障粮食安全、促进农业可持续发展方面的广阔前景。

四川农业大学理学院鲁志伟副教授为第一作者,生命科学学院生物科学专业本科生赵傲雪为共同第一作者,理学院饶含兵教授和苏葛鸿副教授为共同通迅作者。2023级生物资源化学专业博士研究生陈科宇等为研究做出了重要贡献。该研究得到国家自然科学基金、四川省自然科学基金、西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室开放项目和四川农业大学学科建设双支计划项目的资助。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmaterialslett.5c01102