近日,四川农业大学理学院“功能纳米农业应用创新”学科培育创新团队联合我校小麦研究所和西南作物基因开发利用国家重点实验室在国际期刊Plant Physiology and Biochemistry(中科院分区生物学2区Top,IF =6.1)上发表了题为“Biosynthesized Fe-C-dots nanozymes modulate growth, physiological and phytochemical peculiarity to improve saline-alkaline stress tolerance in wheat”(生物合成的Fe-C-dots纳米酶调控小麦的生长、生理和生化特性以提高小麦的盐碱胁迫耐受性)的研究成果。研究团队通过生物合成方法制备了一种具有双重天然酶模拟特性的Fe-C-dots纳米酶,通过对其生理生化表征和相关差异基因的表达分析,揭示了生物合成的Fe-C-dots纳米酶在缓解小麦盐碱胁迫中的生物机制。这一研究为提高作物的逆境适应性提供了新的视角和方法。

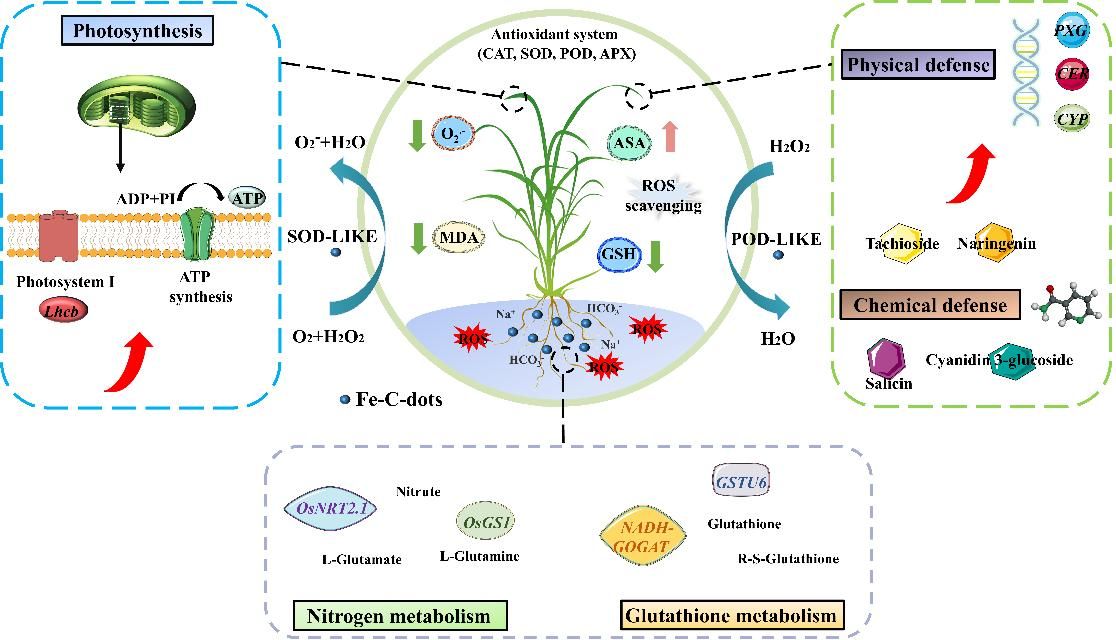

盐碱胁迫是制约全球农业生产的重要环境因素之一,严重影响作物的生长和产量。小麦作为全球主要粮食作物,在盐碱胁迫的影响下,面临着减产和减质等严峻挑战,对人类粮食供给和安全产生极大的影响。团队创新性地将纳米技术引入传统农业领域,构建了“纳米材料-作物-非生物胁迫”三方互作的外源调控体系,实验结果表明外源施用50 mg/L的Fe-C-dots能够显著缓解小麦在盐碱胁迫下小麦的氧化损伤。在分子水平上,首先,Fe-C-dots激活了胁迫信号传导和防御相关途径,影响了根系氮代谢途径,促进了氮素的吸收。其次,促进地上角质、软木素、蜡代谢通路相关基因的表达,提高物理防御。最后,代谢组学分析进一步揭示,Fe-C-dots能够促进抗逆化合物如类黄酮和酚酸的生物合成来应对外界胁迫的压力。该研究不仅为小麦盐碱胁迫的缓解提供了新的技术手段,为纳米材料在农业中的应用开辟了新的研究方向。还为利用纳米技术改善农业生产、提高作物对非生物胁迫的耐受性提供了新的理论依据和技术支持。

四川农业大学理学院2023级生物资源化学专业博士研究生陈科宇为第一作者。理学院鲁志伟副教授、饶含兵教授以及四川农业大学小麦研究所刘登才教授为共同通迅作者。该研究得到国家自然科学基金、四川省自然科学基金、西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室开放项目和四川农业大学学科建设双支计划项目的资助。