近日,我院“特色药用植物种质资源创新与利用”团队在植物学TOP期刊《Plant Physiology and Biochemistry》(IF=5.4)上发表了题为《Integrated omics reveals a SmGBF1-SmGDH3 model that facilitates the accumulation of salvianolic acid B under flooding》的研究论文。该研究是继课题组前期围绕“四川丹参的道地性成因”开展探索的延续。通过多组学整合分析,首次揭示了淹水逆境促进丹参活性成分丹酚酸B积累的分子调控模型,为解析中药材道地性形成的环境适应机制提供了新视角。

丹参作为我国传统大宗中药材,其核心活性成分丹酚酸B是《中华人民共和国药典》规定的关键质控指标。中江丹参以其独特的“肉质根条”和“高酚酸积累”特征而闻名,与其他道地产区相比,四川气候湿润,季节性降雨集中,易形成田间积水,土壤含水量偏高。有趣的是,这种环境反而促进了丹酚酸B的积累。研究团队从这一现象出发,深入探索了淹水逆境驱动丹酚酸生物合成的分子机制。

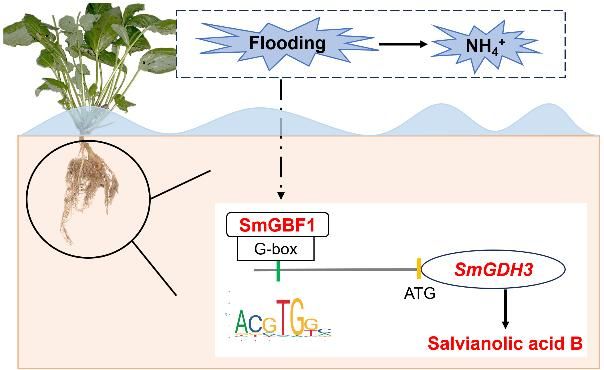

本研究通过整合基因组、转录组、代谢组和表型数据,构建了“水涝-NH4+-SmGBF1-SmGDH3-丹酚酸B”的完整调控链条。研究发现在淹水逆境下,丹参根部铵离子(NH4+)显著积累,激活了转录因子SmGBF1的表达。进一步机制解析表明,SmGBF1通过特异性结合谷氨酸脱氢酶基因SmGDH3启动子区的G-box顺式元件,直接调控其转录表达。功能验证实验显示,过表达SmGDH3可使丹酚酸B含量提升37.6%,同时显著增强丹参对淹水逆境的耐受能力。本研究揭示了环境因子通过转录调控网络影响药用植物活性成分积累的分子机制,还为丹参耐涝高酚酸新品种的定向分子设计育种提供了候选靶点。

理学院2022级生物资源化学专业博士研究生张智洲为论文第一作者,张利教授为通讯作者。依托省级创新平台“特色药用植物四川省科技资源共享服务平台”和“四川省中药材育繁技术工程研究中心”,该研究得到了国家现代农业产业技术体系四川省创新团队(SCCXTD-2024-19)、四川省科技厅项目(2024ZHCG0155)等经费支持。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2025.110252