我校理学院“特色药用植物种质资源创新与利用”团队联合国内多家单位,以四川农业大学为第一完成单位,在国际植物科学权威期刊《Plant Biotechnology Journal》(中科院一区TOP,IF=11.2)发表题为“Ecotype-specific phenolic acid accumulation and root softness in Salvia miltiorrhiza are driven by environmental and genetic factors”的研究论文。本研究通过对我国丹参主要产区的环境因子和药材品质进行关联分析,结合基因组测序、多组学整合、遗传转化、基因编辑、分子互作和酶动力学平台,揭示了造就川丹参“肉质根条”和“高酚酸积累”独特性状的关键转录调控模块“SmWRKY40-RAS”,并证实迷迭香酸合酶基因RAS的单核苷酸多态性(SNP)是平衡丹参根部酚酸代谢、木质素积累和机械强度的关键位点。该研究创新性地提出了川丹参优质道地性状形成的“遗传-环境共调节模型”,夯实了中药材道地性形成的理论基础,同时也为丹参高酚酸新品种的定向分子育种提供了新思路。理学院生物资源化学专业博士研究生虞皓淼为论文第一作者,张利教授为通讯作者,上海交通大学农业与生物学院刘默洋副研究员为共同通讯作者。(论文链接:https://doi.org/10.1111/pbi.70048)

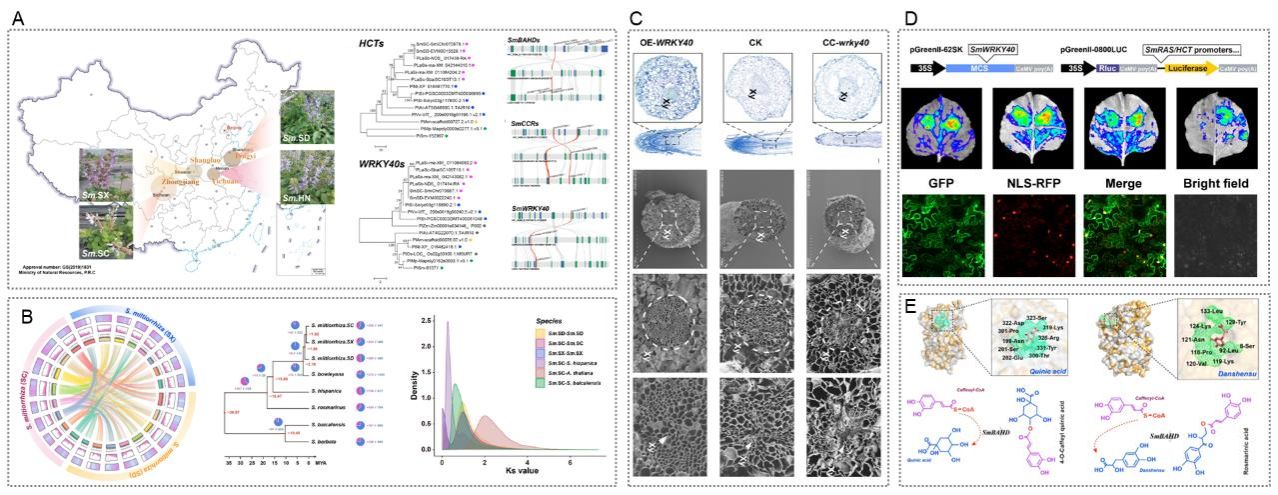

丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)是唇形科(Labiatae)鼠尾草属(Salvia L.)多年生草本植物,作为我国传统中药材丹参的唯一基原植物,其根部富含的水溶性生物活性成分丹酚酸B具抗氧化、抗菌、消炎等功效,同时也是《中华人民共和国药典》中规定的重要质控指标之一。在我国几大丹参道地产区中,仅四川中江道地产区所产丹参具有“肉质根条”和“高酚酸积累”的品质特征。然而,造成这一独特性状的遗传和环境决定因素及其背后的代谢调控网络始终未被阐明。研究团队通过系统分析我国几大丹参道地产区的环境因素、药材品质及活性成分之间的互作效应,发现四川中江道地产区独特的气候环境造就了川丹参明显有别于其他产区的表型和品质。基于对团队前期选育品种“川丹参1号”进行全基因组测序和高质量从头组装,整合代表性群体的重测序、转录组、代谢组和互作组学数据,锁定到一个以转录因子SmWRKY40为核心、BAHD酰基转移酶基因串联重复分布的基因簇。在此基础上,本研究借助遗传转化、基因编辑和分子互作技术,证实SmWRKY40通过靶向调节迷迭香酸合酶RAS基因(唇形科BAHD新功能化产物)启动子区域的W-box元件,正调控丹参根中迷迭香酸和丹酚酸B的生物合成。通过模型模拟、定点突变和酶动力学实验,发现丹参自然群体中RAS基因的结构变异是影响根部酚酸积累、木质素含量和机械强度的关键因素。该研究围绕“中药材的道地性成因”这一重大课题,以大宗中药材丹参为模式系统,进一步丰富和完善了丹酚酸代谢调控网络。

依托省级创新平台“特色药用植物四川省科技资源共享服务平台”和“四川省中药材育繁技术工程研究中心”,该研究得到了国家现代农业产业技术体系四川省创新团队(SCCXTD-2020-19)、四川省科技厅项目(2021YFYZ0012,2024ZHCG0155)、四川省自然科学基金(2023NSFSC1269,2023NSFSC1271,2023NSFSC0663)上海市合成生物学重点项目(24HC2810800)等经费的资助。