近日,理学院“功能纳米农业应用创新”学科培育创新团队在国际权威期刊《Journal of Colloid and Interface Science》(中科院1区TOP期刊,IF=9.4, )上发表题为《Nanoengineering of P, Se co-doped hollow microspheres induced charge redistribution with P-Se-M bond as multifunctional electrocatalysts》(P、Se共掺杂空心微球诱导多功能电催化剂电荷重分布和P-Se- m键的形成)的研究论文。此研究从氧还原电催化剂的结构设计与性能优化方面提出新的见解,在可再生能源的储存和转化方面奠定了理论基础。

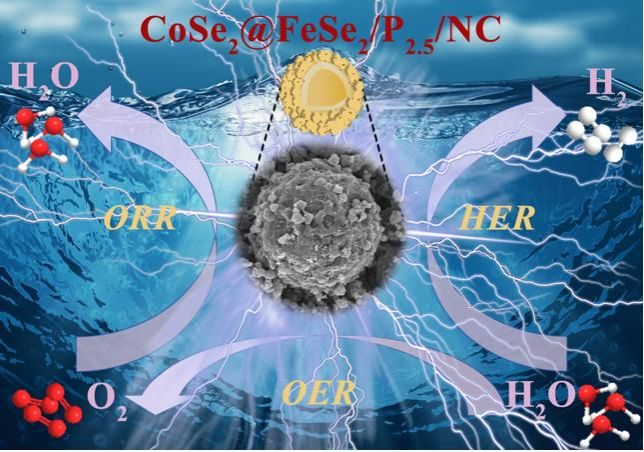

探索一种对氧还原反应(ORR)、析氢反应(HER)和析氧反应(OER)都具有优异催化活性的多功能催化剂对于可再生能源的储存和转化至关重要。研究团队创新通过原位杂原子磷掺杂和硒化策略,经过两步热解和磷化过程制备了一种新型的三功能P修饰和氮掺杂碳包覆的硒化物纳米材料(CoSe2@FeSe2/P2.5/NC)。中空结构具有较大的空隙尺寸,Se与负电性P和金属M的键合导致电荷通过P-Se-M(M= Co,Fe)结构重新分布,从而削弱了含P物质的吸附能。其独特的空心结构和高导电性使该催化剂在碱性电解质中具有优异的ORR、OER和HER催化活性。此外,密度泛函理论(DFT)结果同时表明,CoSe2@FeSe2/P2.5/NC优化了O*/OOH* (吸附的O/OOH原子)中间体对OER和H*(吸附的H原子)中间体对HER的吸附。优异的三功能催化作用归结为Se元件构建的各种组分界面处的电荷再分布效应以及P元件对增强导电性的作用。研究表明,杂原子掺杂纳米工程是优化电子结构和提高催化剂电催化性能的有效技术。

理学院鲁志伟副教授、化学生物学系教师张岚和化学生物学2020级本科生熊茜茜(2023年保送至武汉大学攻读硕士研究生)为论文共同第一作者,鲁志伟副教授和饶含兵教授为本文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、四川省自然科学基金和四川农业大学学科建设双支计划的支持。

文章链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979725003042?via%3Dihub